Технология No-till: спасение сельского хозяйства или его провал?

Рассказывает менеджер технической экспертизы

Добренко И. Е.

No-till представляет собой современную технологию поддержки почвы, исключающую механическую вспашку и предусматривающую сохранение стерни на поверхности поля.

Данный метод обладает рядом существенных преимуществ, включая положительное воздействие на почвенные характеристики, такие как снижение эрозионных процессов, повышение плодородия почвы, уменьшение её уплотнения вследствие минимизации механического воздействия и улучшение влагоудерживающих свойств. Кроме того, внедрение технологии No-till способствует оптимизации затрат, обусловленной увеличением урожайности, сокращением расходов на топливо и горючесмазочные материалы, а также снижением потребления других ресурсов. Дополнительно, применение данной методики способствует снижению выбросов углекислого газа в атмосферу.

Однако не всем эта технология подходит. Некоторые растениеводческие хозяйства в ряде регионов России были вынуждены отказаться от неё по объективным причинам. Также переходу на No-till мешает уход из страны иностранных производителей сельхозтехники. Илья Добренко, эксперт нашей компании, поделился причинами, которые затрудняют переход на эту технологию.

Отказ от технологии No-till в некоторых растениеводческих хозяйствах связана с рядом проблем:

Трудности обеспечения питания растений. При отсутствии активной обработки почвы некоторые элементы питания могут оказаться недоступными для культуры, что потенциально снижает урожайность. К тому же No-till — это технология, требующая спланированного грамотно севооборота, который подразумевает чередование культур с разной морфологией и строением корневой системы.

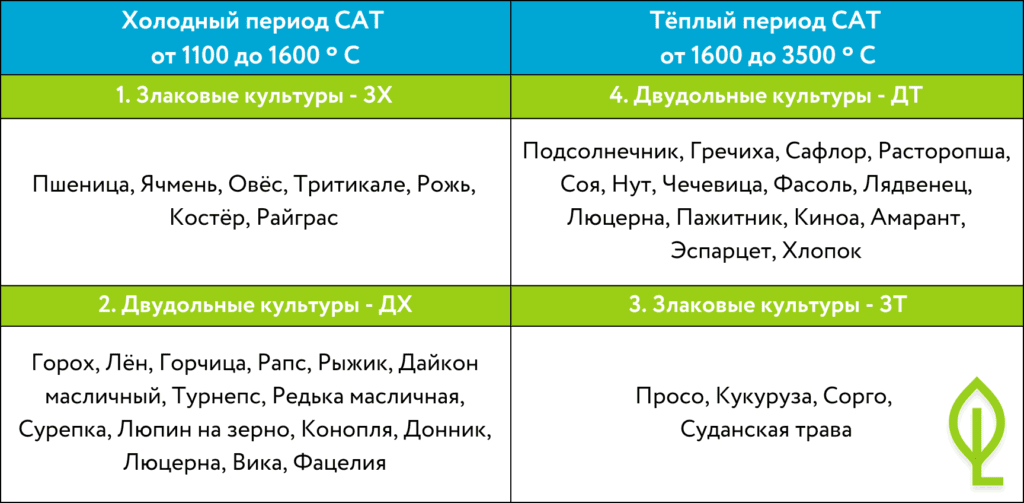

Более схематично все культуры можно условно разделить на четыре различающиеся группы:

Квадрат проектирования севооборота по методу Добренко И. Е:

- Последовательность культур в звеньях севооборота и в самом севообороте зависит от того, к какой группе они относятся.

- Идеальная схема научно обоснованного севооборота для системы в No-till выглядит так:

ЗХ — ДХ — ЗТ — ДТ.

Распределение сумм активных температур (САТ) от +10≤ Сº:

Очень часто функцию «плуга» и накопление полезной микрофлоры, обеспечивающей естественное плодородие и супрессивность почвы, выполняет правильно организованный севооборот. Однако в ряде регионов такая агротехническая практика отсутствует. По экономическим или технологическим причинам многие хозяйства вынуждены работать в условиях монокультуры.

Так, на Дальнем Востоке (Амурская область, Хабаровский край, ЕАО, Приморский край) сою сеют по сое десятилетиями, кукурузу — по кукурузе. В Поволжье и Сибири — распространена пшеница по пшенице, ячмень по ячменю, рапс по рапсу. На Юге России (Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский край, Волгоградская область) подсолнечник всё чаще высевают по подсолнечнику.

Такой подход противоречит базовым принципам устойчивого земледелия и особенно неприемлем в системе No-till, где севооборот — ключевой элемент для поддержания фитосанитарного состояния и здоровья почвы.

Немалое значение имеет и уход с рынка ряда производителей сельхозтехники, выпускавших специализированные высевающие комплексы для технологии No-till, адаптированные под различные почвенно-климатические условия.

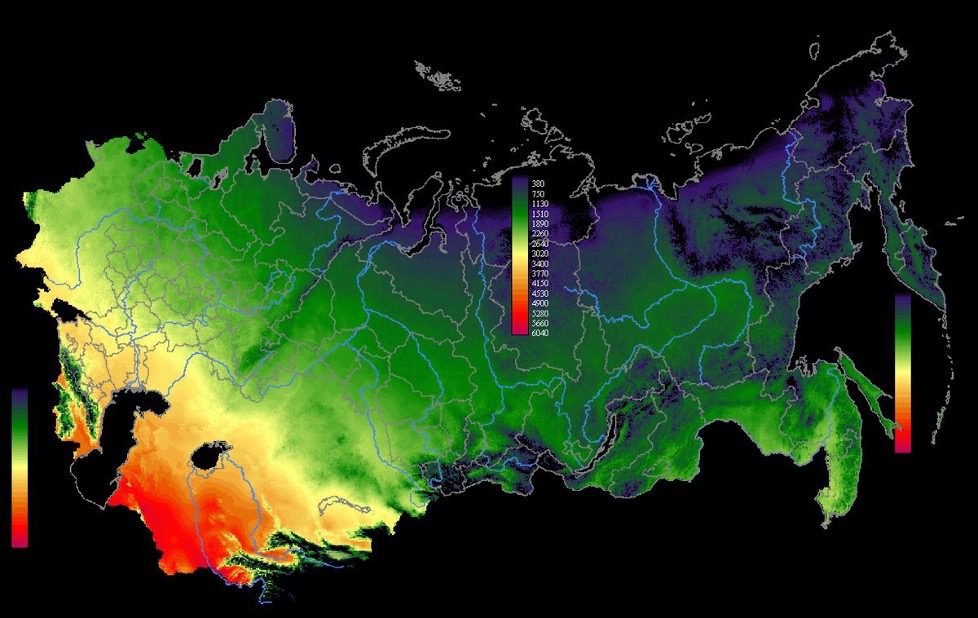

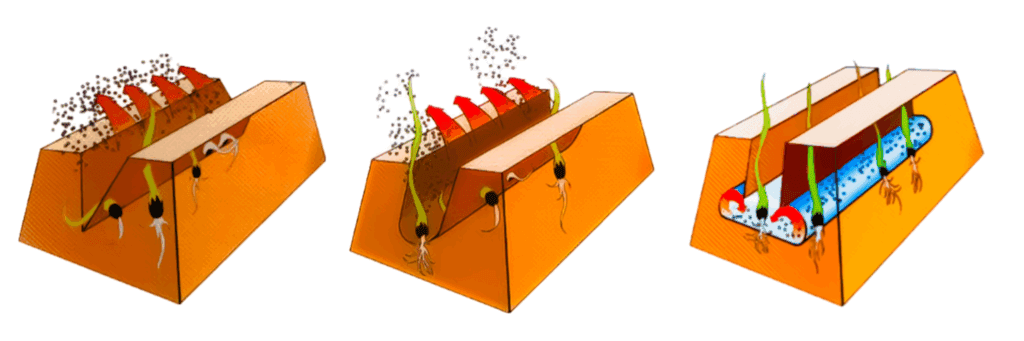

Такие сеялки оснащаются модифицированными сошниками, рассчитанными на работу с конкретными типами почв, и позволяют одновременно с посевом вносить удобрения и мелиоранты непосредственно в зону семенного ложа. Это значительно повышает эффективность посевной и способствует лучшему старту культур в условиях минимальной обработки почвы.

Сошники для посева и внесения удобрений:

Опасения распространения сорняков, болезней и вредителей

Существует мнение, что оставление растительных остатков на поверхности почвы способствует накоплению инфекций и размножению вредителей. Однако стоит отметить: несмотря на то, что почву обрабатывают уже тысячи лет, это не привело к сокращению численности сорняков, патогенов и вредителей.

Более того, как показывает практика, традиционное земледелие с интенсивной обработкой почвы требует дополнительных затрат — на механические и химические прополки, инсектициды и фунгициды.

Поэтому переход к системе земледелия без пахоты требует не только технической подготовки, но и глубокого внутреннего убеждения. Без осознания преимуществ и понимания принципов такой системы фермеры, как правило, остаются привержены традиционным подходам, легко находя аргументы в пользу привычной обработки почвы, даже если она неэффективна.

Чтобы добиться реального успеха, изменения должны начаться «изнутри» — с переосмысления подходов и представлений самих аграриев. Пока в сознании сохраняются устаревшие взгляды на агроценозы и роль обработки почвы, внедрение новых агротехнологий будет сопровождаться трудностями и скепсисом.

Как справедливо отметил русский агроном И. Е. Овсинский: «Новая система земледелия — это не просто сельскохозяйственный метод, это знания, формирующие внутренний принцип».

Без глубокого понимания принципов технологии No-till, а также без осознания взаимосвязей между микробиологическими, агрохимическими и агрофизическими процессами в почве — невозможно полноценно и эффективно перейти на систему, где урожайность обеспечивается не за счёт вспашки, а за счёт баланса, биологической активности и грамотного управления агроценозом.

Устаревшие представления, взгляды и стереотипы:

- Вспашка почвы считается обязательным этапом при выращивании культур, так как, по мнению многих, она помогает разрыхлить почву, уничтожить сорняки и улучшить её структуру.

- После уборки урожая растительные остатки необходимо сжечь, заделать в почву или вывезти с поля.

- Нормой считается, если почва остаётся без растительного покрова в течение всего сезона.

- Распространяющаяся эрозия сельскохозяйственных земель является неизбежным следствием обработки почвы.

- Почва истощается и утомляется — это неизбежный результат её использования для выращивания агрокультур.

- Распространено мнение, что эффективно бороться с сорняками, вредителями и болезнями можно только с помощью вспашки.

В традиционном земледелии невозможно обеспечить устойчивое использование почвы с точки зрения экологии, социума и экономики.

Стоит учитывать, что внедрение системы No-till требует длительной адаптации.

Переход может занять несколько сезонов, поскольку необходимо время для восстановления баланса в почвенной экосистеме. В первые годы после отказа от вспашки возможна временная просадка урожайности, прежде чем проявятся положительные эффекты от запуска спроектированного севооборота.

Полевые наблюдения показывают: часто систему No-till начинают внедрять на участках с выраженной плужной подошвой. Это приводит к слабому развитию корневой системы и снижению урожайности, поскольку уплотнённый слой ограничивает доступ воздуха и воды.

Оптимальный вариант — начать с предварительного чизелевания (глубокорыхления без оборота пласта) для разрушения плужной подошвы и восстановления аэрации и инфильтрационной способности почвы. После этого рекомендуется высев стартовой культуры, основная задача которой — сформировать достаточное количество пожнивных остатков на поверхности и запустить процессы почвенного самооздоровления.

Глубокорыхление:

Сложности с сорняками

Многие аграрии считают, что без активной обработки почвы сорняки могут легко распространяться и конкурировать с культурами за питательные вещества и пространство.

Для защиты агрокультур от сорняков традиционно применяются как довсходовые гербициды сплошного действия, так и страховые гербициды избирательного действия, предназначенные для конкретных видов культур. Также широко используются почвенные гербициды, однако при наличии пожнивных остатков на поверхности эффективность формирования пролонгированного «почвенного экрана» может снижаться.

Успех применения почвенных гербицидов в системе No-till во многом определяется фактическим появлением всходов сорняков на момент обработки. В отличие от традиционной обработки почвы, в системе No-till меньше возможностей для коррекции ошибок в борьбе с сорной растительностью.

Тем не менее через 2–3 года после перехода, когда почвенная экосистема стабилизируется за счёт правильного севооборота и накопления органики, борьба с сорняками постепенно переходит в разряд поддерживающих мер, а не основной задачи.

Наиболее эффективным методом в системе No-till становится фитоценотический подход. Он включает:

- подбор оптимального срока сева,

- учёт морфологических и биологических особенностей культуры относительно предшественника,

- локальное внесение удобрений вместе с посевом семян,

- и другие агротехнические приёмы, дающие сульскохозяйсвтвенным культурам конкурентное преимущество в агроценозе.

Зависимость от климата

В некоторых регионах с затяжной и влажной весной внедрение системы No-till может сопровождаться трудностями. Прогрев почвы в таких условиях происходит медленнее, что замедляет прорастание семян на ранних этапах развития агрокультур. В это время быстро распространяющиеся ветром семена сорняков могут угнетать слабые всходы культур.

С советских времён среди аграриев сохраняется устоявшееся мнение о необходимости начинать посевную как можно раньше. Однако такой подход, особенно в условиях традиционного земледелия, нередко приводит к негативным последствиям: пересевам, дополнительным затратам и даже полной потере урожая из-за дефицита продуктивной влаги.

Механическое вмешательство в почву нарушает её структуру, ускоряет испарение влаги и приводит к перегреву поверхности. Молодые всходы в этих условиях быстро теряют влагу и ослабевают, особенно если весна оказывается засушливой. При этом до первых летних дождей посевы могут не дожить.

Особую угрозу для ранних всходов представляют возвратные заморозки, которые в последние годы стали всё чаще наносить серьёзный урон. Так, в мае и июне 2024 года заморозки стали причиной массовых пересевов и потери продуктивной влаги к моменту второго посева, что привело к серьёзным убыткам аграриев по всей стране.

Система No-till, в отличие от традиционного земледелия, обеспечивает большую гибкость и буферность для агроценозов. Проблемы засухи и избыточной влажности здесь проявляются менее остро благодаря тому, что микробиологические и биохимические процессы в верхних слоях почвы поддерживают положительную температуру и улучшают водный режим.

Однако в условиях избыточной влажности или при затяжном таянии снега на стерне сроки начала посевной могут сдвигаться. Это, в свою очередь, открывает возможность для эффективного использования более доступных гербицидов сплошного действия на основе глифосата, глюфосината или параквата на этапе предпосевной или довсходовой подготовки поля.

При этом основная масса сорняков, успевшая взойти ковром, устраняется, что создаёт благоприятные условия для роста и развития посевов за счёт отсутствия конкуренции за воду, питание и свет.

В традиционном земледелии, напротив, большинство сорняков всходит уже после посева культурных растений, что требует применения дорогостоящих селективных гербицидов, особенно для маржинальных культур севооборота.

Высокие требования No-till к культуре земледелия и квалификации кадров

Для успешного применения системы No-till необходимо строго соблюдать агротехнические принципы и технологии, тщательно проектировать и поддерживать севообороты на несколько сезонов вперёд, разбираться в особенностях работы посевной техники и её настройке, а также грамотно подбирать виды и нормы применения пестицидов и удобрений с учётом почвенно-климатических условий и специфики хозяйства.

Таким образом, отказ от внедрения системы No-till в конкретном хозяйстве может быть обусловлен особенностями почв, климата, наличием необходимых ресурсов, квалификацией персонала или другими объективными трудностями.

Однако, несмотря на существующие препятствия, многие аграрии смогли успешно внедрить систему No-till. Их мотивируют серьёзные преимущества этой технологии по сравнению с традиционными системами земледелия:

- Экономические преимущества. Существенное снижение затрат на выращивание сельскохозяйственных культур.

- Экологические преимущества. Повышение содержания органического вещества в почве, улучшение баланса микрофлоры, накопление влаги, сохранение структуры почвы и снижение рисков водной и ветровой эрозии. Полевые работы становятся менее тяжёлыми и более комфортными для механизаторов и агрономов.

- Организационные преимущества. Сокращение числа технологических операций при выращивании культур и уменьшение потребности в сельскохозяйственной технике. Для работы достаточно трактора с сеялкой, опрыскивателя и комбайна, тогда как плуги, дискаторы, культиваторы и бороны становятся неактуальными.

- Социальные преимущества. Снижение нагрузки на агрономов, механизаторов и рабочих освобождает время для личностного роста, повышения квалификации, развития социальных проектов, укрепления института семьи, наставничества и преемственности поколений в сельских регионах.

Эти преимущества в наибольшей степени соответствуют современным требованиям ведения сельского хозяйства в мире и станут ещё более актуальными в будущем. Именно они обуславливают необходимость разработки и внедрения новых почво- и энергосберегающих систем земледелия, адаптированных к условиям разных регионов России и других стран. Система No-till полностью отвечает этим требованиям.

Каким регионам и хозяйствам подходит система No-till, а каким — нет, и почему?

Система No-till адаптивна для большинства регионов с интенсивным сельским хозяйством, особенно там, где на богаре выращиваются полевые культуры:

- зерновые (пшеница, рожь, ячмень, овёс, кукуруза),

- зернобобовые (соя, горох, нут, чечевица),

- масличные (соя, подсолнечник, горчица, рапс, рыжик, лён масличный, конопля на масло),

- технические культуры (лён-долгунец, конопля, хлопок).

Благодаря тому, что верхний слой почвы не оборачивается плугом и не подвергается интенсивному рыхлению, система No-till эффективно предотвращает водную и ветровую эрозию. Она способствует лучшему сохранению влаги в засушливых условиях и повышает инфильтрационную способность почвы в регионах с избыточным увлажнением.

Целесообразность внедрения системы No-till обусловлена соответствием ряду условий:

- Засушливые регионы. Там, где важно повысить альбедо сельскохозяйственных земель — благодаря сохранению на поверхности почвы светлых пожнивных остатков снижается поглощение солнечного тепла, что способствует охлаждению пахотного слоя и уменьшению испарения влаги.

- Регионы с развитым рельефом. В условиях склонов, где весной во время таяния снегов или в сезон обильных дождей существует высокий риск водной эрозии.

- Регионы с избыточным увлажнением. В местностях, где существует проблема застоя воды из-за низкой инфильтрационной способности почвы.

Исходя из вышеперечисленных факторов, при внедрении системы No-till необходимо учитывать почвенно-климатические условия конкретного региона, а также возможности хозяйств и их материально-техническую базу.

Система No-till не подходит для хозяйств, занимающихся выращиванием овощных культур на небольших площадях. Как правило, овощеводство сильно стандартизировано, и для получения продукции с заданными стандартами и качеством необходимо соблюдать агротехнику, связанную с механической обработкой почвы. Это особенно актуально для корнеплодов (морковь, свёкла, лук, чеснок), клубнеплодов (картофель, батат), плодовых овощей (огурец, томаты) и бахчевых культур (арбуз, дыня, тыква, кабачки, патисоны).

Систему No-till можно разделить на две модели — бразильско-аргентинскую и канадско-австралийскую. Эти модели вполне адаптированы к условиям разных регионов России.

Например, в таких странах, как Бразилия и Аргентина, сумма осадков превышает 800 мм в год. В этих регионах основная проблема связана с водной эрозией, и адаптивную модель системы No-till называют «бразильско-аргентинской».

Существует ещё одна модель No-till — «австралийско-канадская». Она адаптивна для засушливых регионов, где годовое количество осадков составляет менее 300 мм. К сожалению, в южные регионы России эта технология пришла вместе с аргентинскими сеялками и условиями, а австралийская модель не была интегрирована.

В чём заключается разница между этими подходами? Например, в способах движения сельскохозяйственной техники по полю во время посева и опрыскивания, а также в конструктивных особенностях сошников высевающих машин.

В условиях достаточного количества влаги, как в Бразилии и Аргентине, сев осуществляется под углом от 25 до 45 градусов, как правило, дисковыми сошниками. В Канаде и Австралии, где преобладают засушливые условия, используется исключительно постоянная технологическая колея, расположенная параллельно основным линиям высот поля, и проезд техники за её пределами категорически запрещён.

В бразильско-аргентинской системе такое перемещение допускается, поскольку влаги достаточно и почва успевает разрыхляться за счёт осмотического потенциала корневых остатков культур в севообороте, которые выступают в роли клиньев или домкратов, разрыхляющих плотные горизонты почвы.

Также существуют различия в конструкции сеялок у этих двух моделей. В аргентинской системе необходимо полностью покрыть поле растительными остатками. Для этого используется сеялка, которая разрезает солому диском и закладывает зерно на небольшую глубину — 2,5–3 см — дисковым сошником.

В условиях сухой степи такой способ посева может быть рискованным, так как ветер может выветрить всю влагу. С учётом того, что сухие почвы, как правило, тяжёлые по механическому составу, посев осуществляется сеялками анкерного типа на более низкую глубину — 3–5 см, а на более лёгких почвах — до 6 см.

Аргентинские дисковые сеялки не подходят для австралийско-канадской модели No-till. Здесь требуется специальная сеялка с прорезающим стерню дисковым ножом, узким или усиленным анкером (в зависимости от состава почвы) и адресным катком, который формирует посев в виде волны: бороздки с семенами и гребень между ними. Глубина заделки семян от верха гребня волны может составлять около 8–10 см, но фактически семена всходят с глубины 2–3 см от нижнего уровня ложбины. Такая сеялка обеспечивает минимальное зачернение стерни, позволяет избежать перегревания и испарения влаги, а также получать ровные всходы даже в условиях засухи.

Виды семенных лож в зависимости от типа сошника

Технологии No-till также отличаются по ширине междурядий. В условиях достаточного увлажнения активно растут сорняки, поэтому их необходимо контролировать. В бразильско-аргентинских сеялках междурядья небольшие — 12–16–19,5 см.

В условиях сухой степи расстояние между рядами должно быть шире. Например, в Австралии зерновые и зернобобовые культуры высевают с междурядьем до 40 см, снижая норму высева до 50–60 кг/га и получая высокий урожай 35–95 ц/га за счёт продуктивного кущения растений и низкой конкуренции за влагу.

В засушливых регионах России в степной зоне профессиональные аграрии рекомендуют междурядья 24–30 см при пониженной норме высева калиброванных и протравленных семян. Однако встречаются хозяйства, которые пытаются внедрить No-till, сохраняя традиционную систему сева, высевая 170–250 кг/га плохо подготовленных семян массовой репродукции с узкими междурядьями. Это приводит к сильной внутривидовой конкуренции за влагу и питание, в результате чего урожайность составляет всего 8–19 ц/га.

Переход на No-till должен быть поэтапным и интегрированным. Невозможно просто перенести иностранную технологию без учёта особенностей климатической и почвенной зон, а также модификации сельскохозяйственной техники и агрегатов — необходим адаптивный подход.

Перед внедрением системы No-till необходимо тщательно оценить условия работы. На полях с классической моделью земледелия практически повсеместно присутствует плужная подошва, препятствующая подъему влаги из нижних горизонтов и ухудшающая инфильтрацию атмосферной влаги в почву. Начинать No-till на такой почве — прямой путь к банкротству. Поэтому сначала требуется выровнять поверхность поля и запустить процесс разуплотнения через чизелевание и грамотно спроектированный севооборот.

Переход на No-till всегда связан с осознанием необходимости восстановления здоровья почвы. Для этого рекомендуется тщательно проработать экономически обоснованный севооборот, а после уборки урожая высевать промежуточные почвопокровные культуры для разрыхления и разуплотнения почвы, а также применять микробиологические препараты, разработанные компанией Листерра.

В России освоение технологии No-till началось после 2005 года с отставанием от мировой практики на два десятилетия. Передовые хозяйства в регионах достигли значительных успехов, однако перед этим столкнулись с рядом серьёзных проблем. Они приобретали сеялки, не подходящие для местных природно-климатических условий, и сталкивались с неконтролируемым уплотнением почвы, не зная, как с этим бороться, что приводило к снижению урожайности. На начальном этапе внедрения системы также наблюдались вспышки заболеваний растений и нашествия мышевидных грызунов, к чему многие хозяйства оказались не готовы.

Некоторые экономические исследования показывают, что при определённых условиях система No-till может быть выгодным решением.

Такой подход позволяет сократить затраты на рабочую силу, топливо, орошение и сельскохозяйственные агрегаты. Метод No-till также способен повысить урожайность за счёт лучшей способности почвы впитывать и сохранять влагу, а также благодаря снижению эрозионных процессов.

Ещё одно преимущество системы No-till заключается в том, что благодаря накоплению влаги в пахотном горизонте вместо оставления поля под паром становится экономически целесообразным выращивать дополнительные маржинальные культуры, такие как соя, нут, чечевица и горох.

В условиях снижения рентабельности сельского хозяйства внедрение практики прямого сева становится эффективным решением. При постоянно растущих затратах на топливо, технику, семена и рабочую силу для фермерских и аграрных хозяйств переход на систему No-till может оказаться более рациональным и экономически обоснованным.

Весной на плохо дренируемых глинистых почвах при классической системе обработки сельхозтехника часто не может выйти в поле до наступления физико-химической спелости почвы, что снижает производительность и сдвигает сроки посева. В системе No-till таких ограничений практически нет: пожнивные остатки, остающиеся на поверхности поля, предотвращают пробуксовку и увязывание колёс, что позволяет проводить посевные работы даже при сложных погодных условиях.

Экономические и экологические преимущества внедрения нулевой технологии начинают проявляться через 2–3 года. На начальном этапе часто фиксируется снижение урожайности, однако при стабильном применении приёмов No-till в течение более двух лет, как правило, отмечается рост рентабельности сельскохозяйственного производства.

Однако у прямого посева есть и свои недостатки. Весной, особенно в северных регионах с коротким вегетационным периодом, почва прогревается медленнее, что может отодвинуть сроки сева и замедлить всхожесть семян. В результате уборка урожая может сместиться на более поздние сроки, ближе к зиме, по сравнению с полями, обработанными традиционным способом. Замедленное прогревание связано с тем, что растительные остатки имеют более светлый оттенок, чем обнажённая почва после механической обработки, и поглощают меньше солнечного тепла. Эту проблему можно решить с помощью очистителей рядков на сеялках, применяемых в технологии Strip-till (полосной посев).

Если вы только приступаете к освоению технологии No-till, надеемся, что этот материал станет для вас полезным источником знаний и поможет избежать типичных ошибок.

Машинно-тракторный парк для системы No-till

Для успешной реализации технологии No-till необходимо наличие специализированной техники:

- Трактор. Наилучшим решением станут энергонасыщенные модели с широкими спаренными колёсами, которые позволяют минимизировать переуплотнение почвы при движении.

- Широкозахватная сеялка. Снижает число проходов техники при разворотах и должна быть адаптирована под условия конкретной почвы: с ножами для прорезания пожнивных остатков, дисковыми или анкерными сошниками для точного прямого посева. Важно, чтобы сеялка обеспечивала одновременное внесение семян и удобрений в посевную борозду.

- Широкозахватный опрыскиватель с высоким клиренсом. Необходим для внесения средств защиты растений и листовых удобрений по вегетирующим культурам.

- Комбайн. Должен быть оснащён широкой жаткой и системой равномерного распределения соломы. Это важно для быстрой и качественной уборки урожая, а также для формирования полноценной мульчи на поле.

Частые ошибки внедрения No—till

О последствиях внедрения технологии No-till на полях по всему миру можно судить по увеличению числа приобретаемых сеялок прямого посева, разнообразию их моделей, росту количества проводимых демонстрационных мероприятий и высокой заинтересованности со стороны аграриев и производителей. Техническое оснащение хозяйств и их готовность перейти на технологию No-till с каждым годом растёт, что подтверждает реальный интерес товаропроизводителей к освоению и внедрению данной системы на своих площадях.

Появляются новые хозяйства, активно распространяющие эту технологию. Особой популярностью пользуются демонстрационные мероприятия, проводимые на базе таких хозяйств. Однако зачастую роль центров компетенций выполняют не научные учреждения, а частные производственные и коммерческие структуры, представляющие продукцию зарубежного машиностроения — в основном из Бразилии и Аргентины. Эта техника разработана под условия избыточного увлажнения и не всегда адаптирована к разнообразным почвенно-климатическим зонам России.

В результате в ряде хозяйств попытка внедрения технологии No-till сводится к копированию зарубежного опыта без его адаптации. Это может привести к ошибкам и неудачам. Приобретённые дорогостоящие сеялки часто не применяются по назначению и используются в системах минимальной или даже традиционной отвальной обработки. Причина — недостаток научных наработок, обобщённого практического опыта и соответствующих методических рекомендаций в аграрной науке развивающихся стран.

В некоторых странах технология No-till уже стала частью государственной программы по сохранению плодородия почв и защите от эрозии. На европейском континенте бесспорным лидером в этом направлении выступает Великобритания, где главный аргумент внедрения технологии — повышение производительности труда на этапах предпосевной подготовки и сева.

Сельхозтоваропроизводители в развивающихся странах, включая Россию, накапливают опыт применения технологии No-till методом проб и ошибок, что указывает на отсутствие сформированной, адаптированной к местным условиям модели прямого сева. Несмотря на это, прямой посев сегодня считается одной из наиболее перспективных систем земледелия. Оценивая его потенциал, можно говорить не просто о нововведении, а о настоящей аграрной революции, способной вытеснить традиционные подходы.

Тем не менее, в ряде стран, в том числе в России, отношение к технологии No-till остаётся настороженным — её отрицают не только отдельные представители аграрной науки, но и чиновники различного уровня. Для изменения такого восприятия необходимо время и проведение широких полевых испытаний, которые помогут выявить преимущества системы и адаптировать её к региональным условиям.

На сегодняшний день в России и большинстве развивающихся стран отсутствует целостная государственная научная программа по развитию и внедрению системы No-till. Поэтому интерес к технологии проявляют в основном отдельные хозяйства, которые самостоятельно осваивают её в различных почвенно-климатических зонах.